이너프라운지에서 "농촌, 시좌의 교차 기획전시 <응應>"이 열렸다. ©서울농부포털

이너프라운지에서 "농촌, 시좌의 교차 기획전시 <응應>"이 열렸다. ©서울농부포털9월 18일(목)부터 24일(수)까지 이너프라운지(마포구 토정로17길 11)에서 "농촌, 시좌의 교차 기획전시 <응應>"이 열렸습니다. "농촌, 시좌의 교차 기획전시 <응應>"은 고령화와 과소화, 지방소멸 같은 단어로 납작해진 농촌의 이미지를 넘어, 다양한 지역으로 이주한 청년들이 생활 속에서 길어 올린 이야기와 이미지로 농촌을 새롭게 장소화하는 독특한 주제로 열렸습니다. 전시에 참여한 작가들은 익숙한 세계를 떠나 내면의 이끌림과 주변과의 상호작용에 응답해 이주를 선택했으며, 농촌을 영원한 정착지가 아니라 '지금, 여기'를 지나가는 과정의 자취로 바라봤습니다. "농촌, 시좌의 교차 기획전시 <응應>"은 외면하거나 회피하지 않는 '함께 있음'의 노력과 그 과정에서 생겨나는 감응의 장면들을 통해, 농촌을 새롭게 바라보는 시선을 제시했습니다.

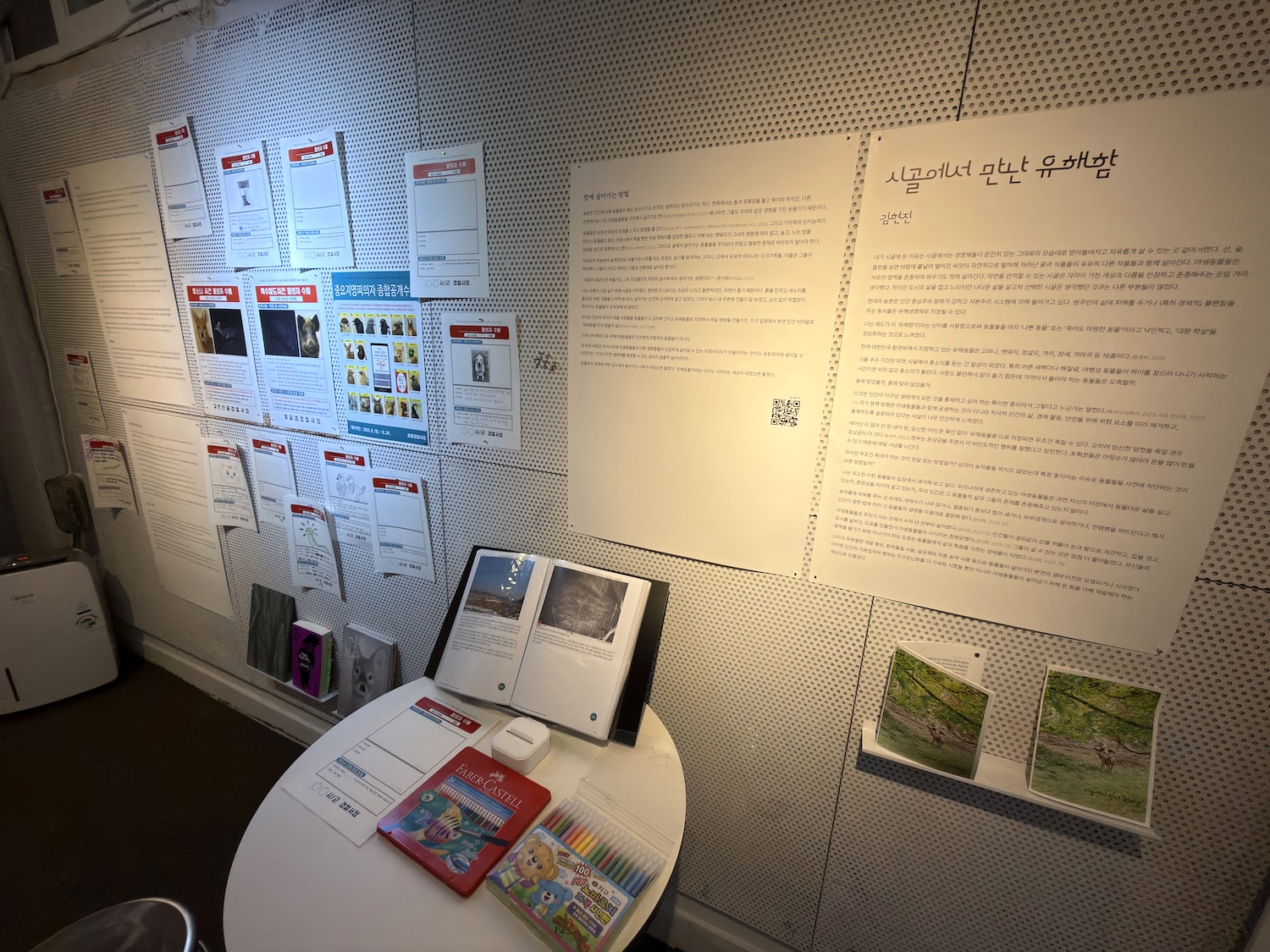

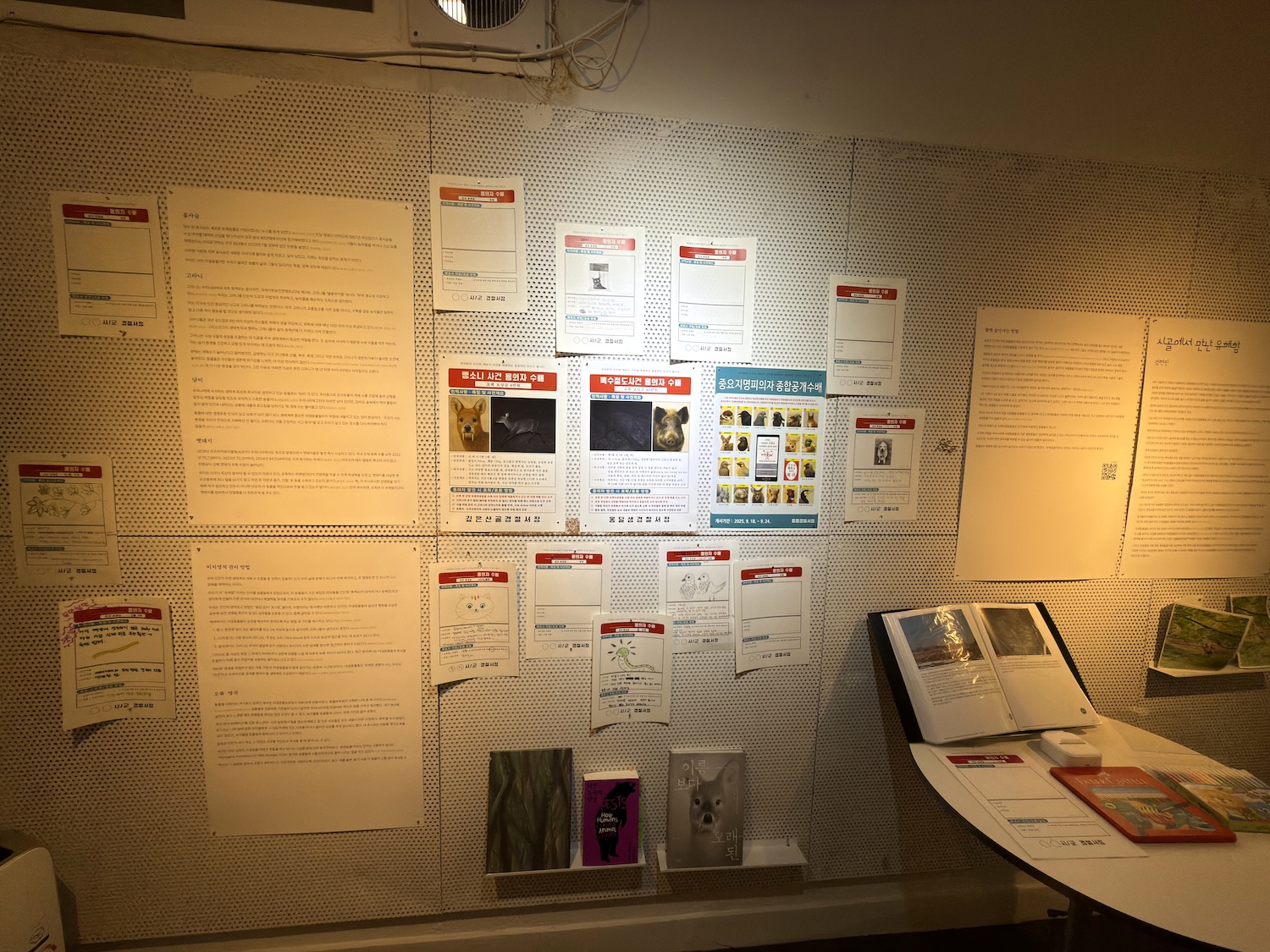

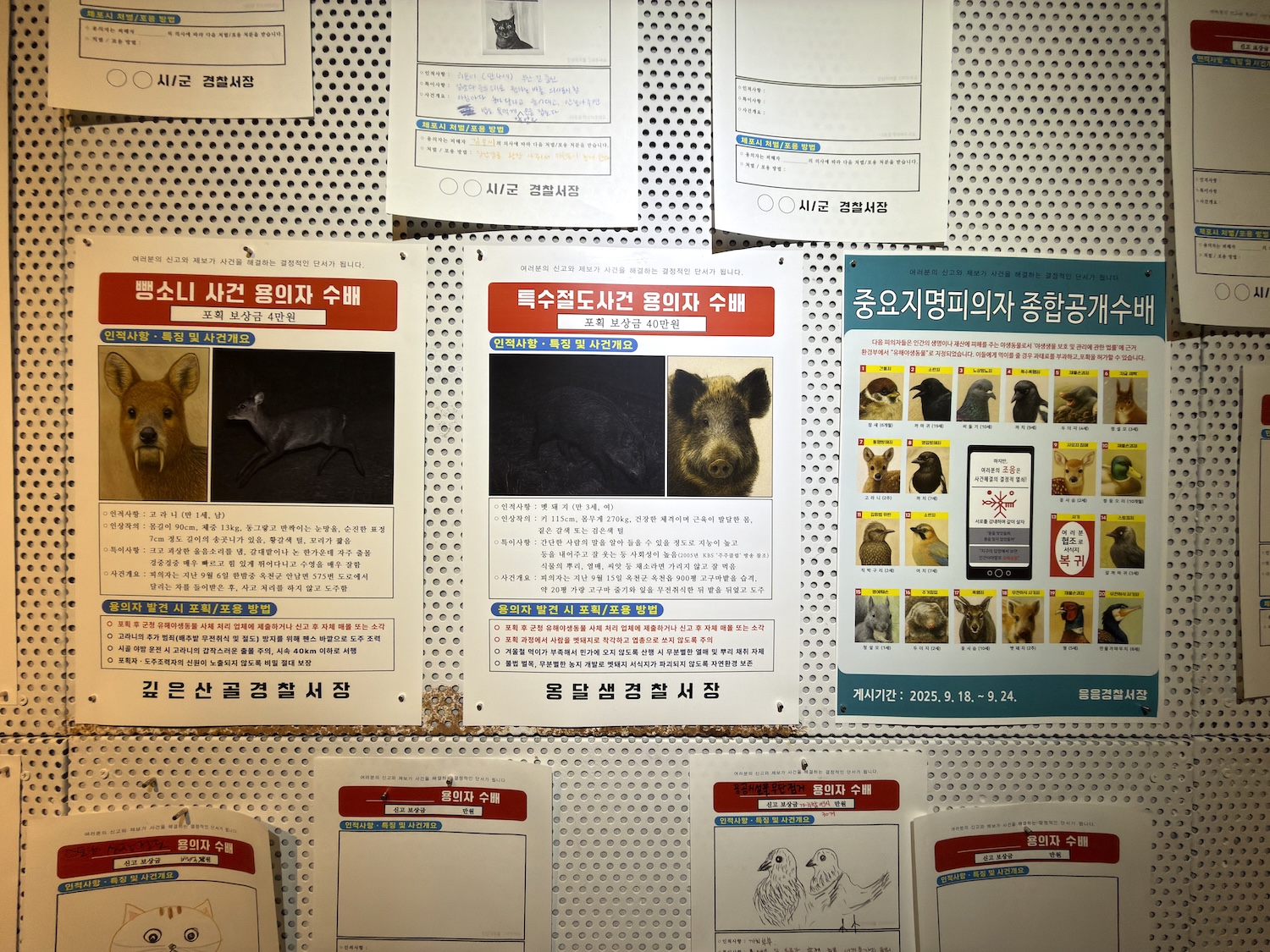

김현진, <시골에서 만난 유해함>©서울농부포털김현진, <시골에서 만난 유해함>

김현진, <시골에서 만난 유해함>©서울농부포털김현진, <시골에서 만난 유해함>도시를 떠나 자연과 공존하는 삶을 기대하며 시골로 간 김현진은 곧 현실의 벽과 마주합니다. 오늘의 농촌은 인간 중심주의와 자본주의 논리에 깊게 물들어 있으며, 경제적 피해를 준다고 규정된 동식물이 '유해생명체'로 낙인찍혀 합법적으로 제거됩니다. 환경부가 지정한 유해동물(고라니, 멧돼지, 청설모, 까치, 참새, 까마귀 등)에는 포상금 제도까지 연동되어, 피해 현장 확인 없이도 광범위한 지역에서 사전 포획이 상시적으로 이루어집니다. 그 결과, 추수철 새벽과 해질녘의 총성은 일상이 되었고, 동물들의 공포와 서식 환경의 압박은 더 가중됩니다.

김현진, <시골에서 만난 유해함>©서울농부포털

김현진, <시골에서 만난 유해함>©서울농부포털김현진은 '유해함'이라는 제도적 언어가 동물을 '죽어도 되는 존재'로 낙인찍고 집단적 살해를 정당화한다고 비판합니다. 임신한 암컷을 포함한 무차별적 사살에 더 높은 포상금이 매겨지는 현실은 인간의 안전·경제 논리가 생명의 존엄을 압도하고 있음을 보여줍니다. 그러나 야생동물은 인간보다 훨씬 오래전부터 이 땅의 생태계 일원으로 살아왔습니다. 대규모 개발, 산림 훼손, 도로 개설, 농약·화학물질 사용 등 인간의 활동이 그들의 서식지를 파괴하고 이동 경로를 끊어 왔으며, 기후위기 역시 생존을 더욱 벼랑 끝으로 몰아붙였습니다.

김현진, <시골에서 만난 유해함>©서울농부포털

김현진, <시골에서 만난 유해함>©서울농부포털김현진은 질문합니다. 농작물 피해를 이유로, 혹은 종의 이미지와 개체수만을 근거로 생명을 선제적으로 제거하는 것이 과연 옳습니까? 우리는 동물의 시선에서 그들의 터전, 삶의 방식, 존엄을 성찰하고 있습니까? 자연은 각자의 다름을 품는 공간이어야 합니다. 인간의 편의가 아닌 생태계 전체의 균형을 기준으로, '유해함'이 아닌 '함께 삶'의 언어로 전환할 때 비로소 시골은 진정한 공존의 터전이 될 것입니다.

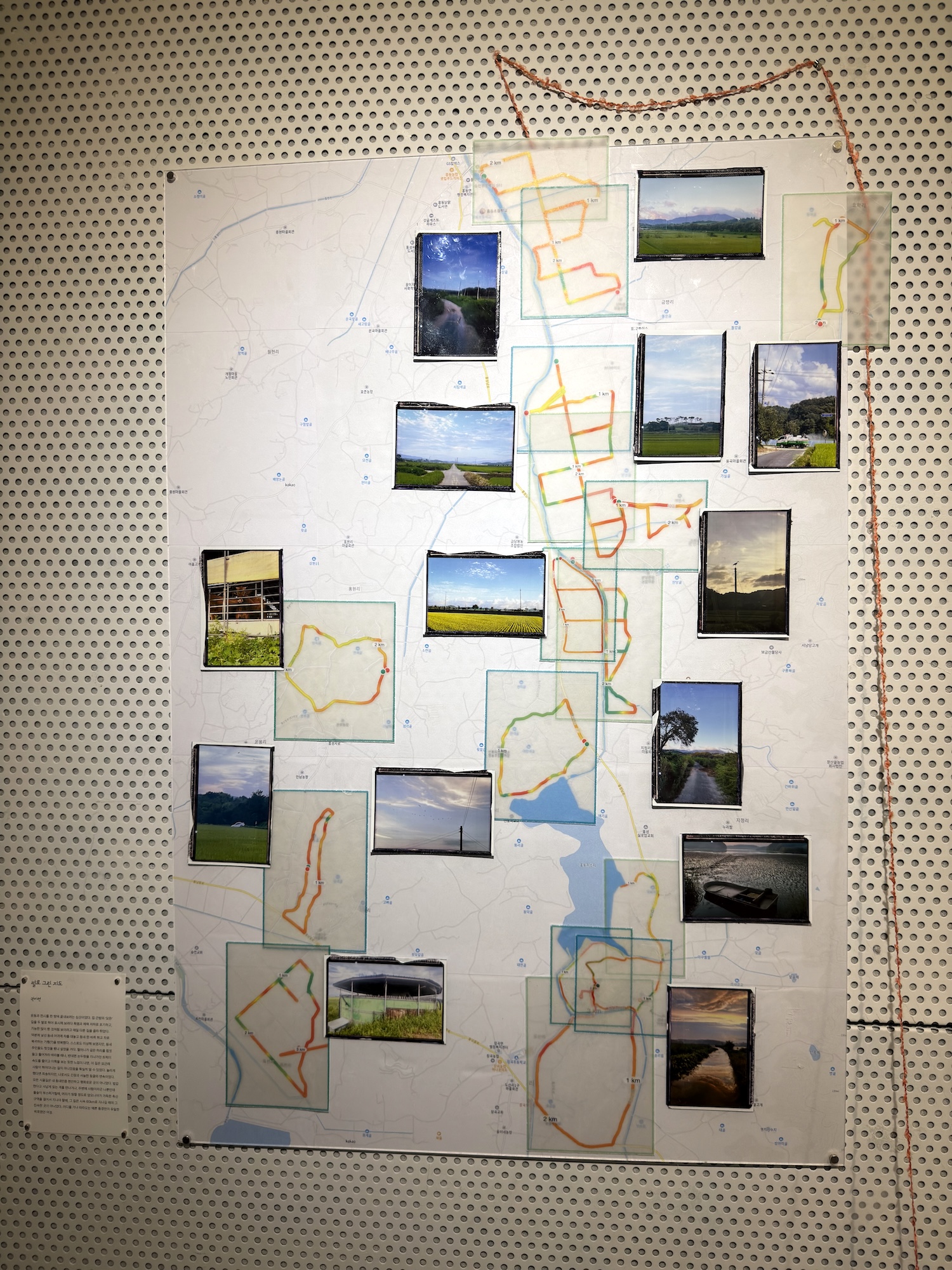

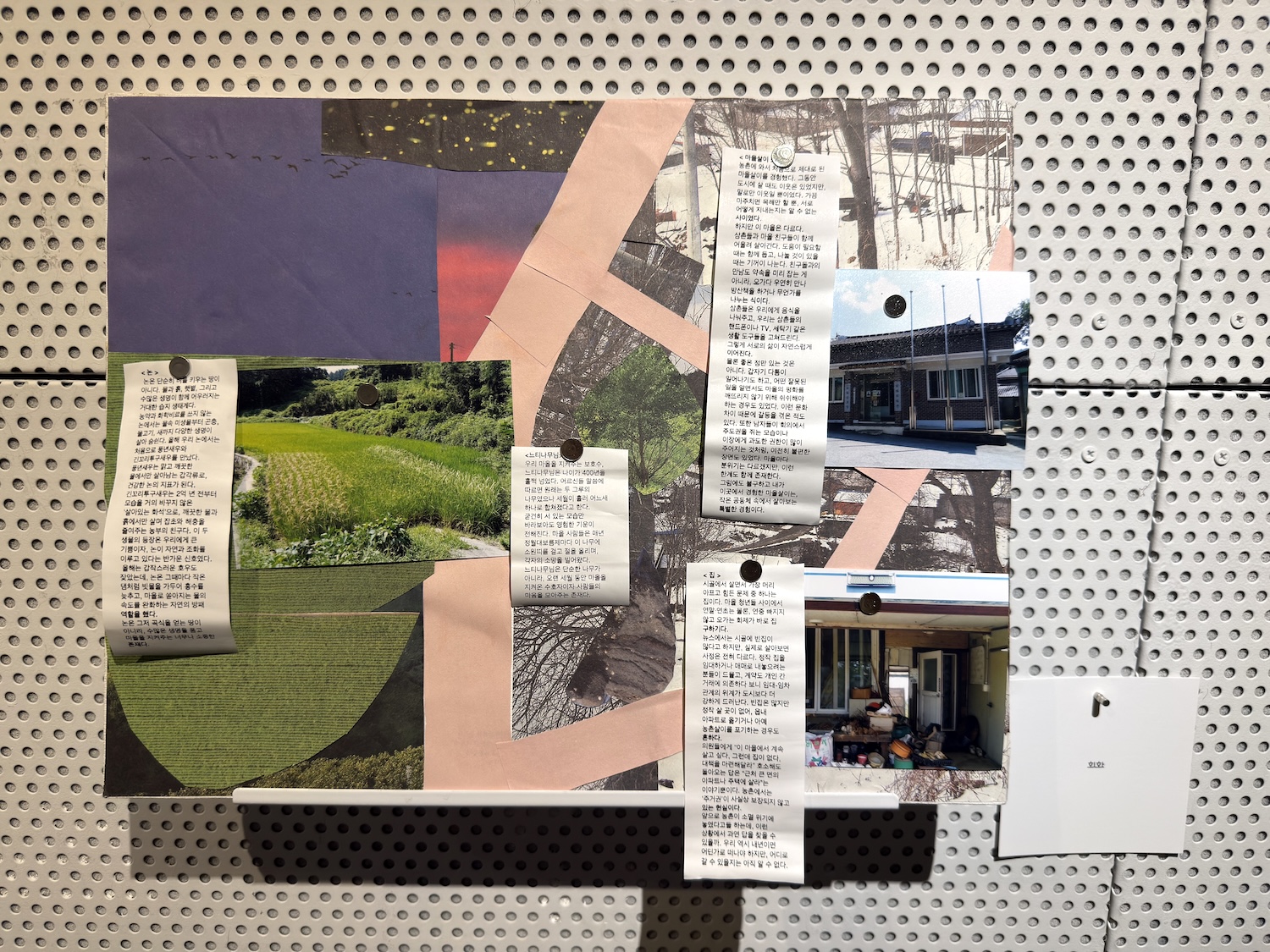

길치(김세빈, 권이현, 박지효, 오선재, 이준표, 장유리), <지도 다시 그리기 Remaking map(s)>©서울농부포털길치(김세빈, 권이현, 박지효, 오선재, 이준표, 장유리), <지도 다시 그리기 Remaking map(s)>

길치(김세빈, 권이현, 박지효, 오선재, 이준표, 장유리), <지도 다시 그리기 Remaking map(s)>©서울농부포털길치(김세빈, 권이현, 박지효, 오선재, 이준표, 장유리), <지도 다시 그리기 Remaking map(s)><지도 다시 그리기>는 목적지에 닿기 위한 좌표를 찾던 한 개인의 경험에서 출발해, 백지의 지도 위에 다시 세계를 그려 나가는 과정을 탐구합니다. 존 버거와 루이스 캐럴, 미셸 푸코의 문장을 경유하며, 길을 잃는 일과 다시 좌표를 찍는 행위를 동시대적 사유로 확장하는 작업입니다.

김세빈, <방향 지시하기>©서울농부포털

김세빈, <방향 지시하기>©서울농부포털 권이현, <발로 그린 지도>©서울농부포털

권이현, <발로 그린 지도>©서울농부포털 박지효, <내모난>©서울농부포털

박지효, <내모난>©서울농부포털이 작업은 개인을 넘어 공동의 사유로 확장됩니다. 작가는 친구들에게 각자의 '지도'를 함께 그려보자고 제안합니다. 각자가 어디에서 멈춰 무엇을 바라보았는지, 어떤 지표를 세웠는지, 길을 잃고도 어떻게 새 길을 냈는지의 서사가 모여 다층적 지도 제작이 시작됩니다.

오선재, <오가는 곳>©서울농부포털

오선재, <오가는 곳>©서울농부포털 이준표, <다시만날지도>©서울농부포털

이준표, <다시만날지도>©서울농부포털길치는 오늘의 농촌과 주변부가 종종 소멸과 향수의 이미지로 소비되는 현실을 지적합니다. 중심 바깥에서 스스로를 임시의 중심으로 삼아 지도를 다시 그리는 행위는, 길을 잃는 경험 자체를 창작의 동력으로 전환하는 시도입니다. 그 지도는 언제든 다시 백지로 돌아갈 수 있지만, 바로 그 가역성 속에서 새로운 좌표가 태어납니다.

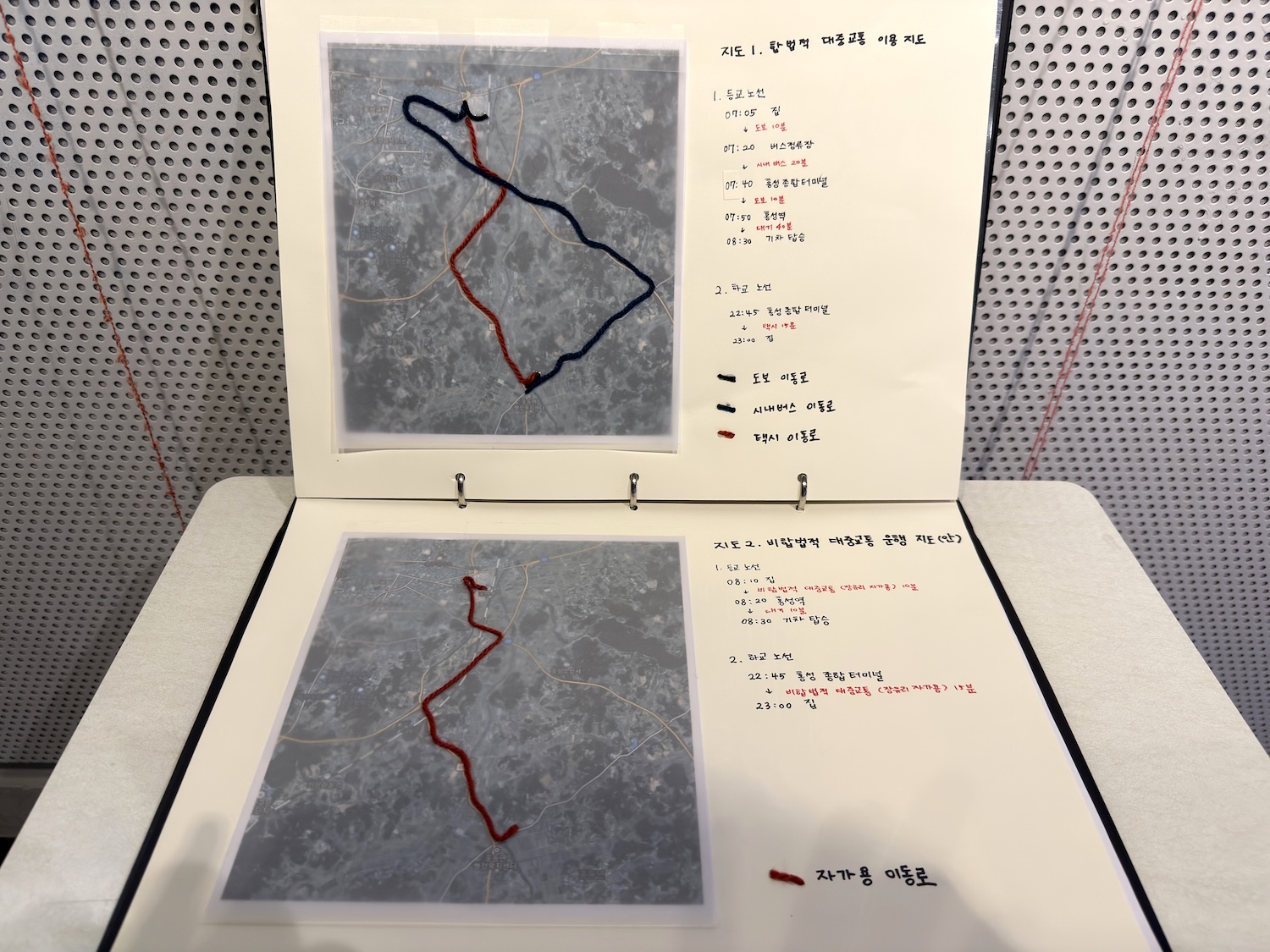

장유리, <비합법적 대중교통 운행 제안서(안)>©서울농부포털

장유리, <비합법적 대중교통 운행 제안서(안)>©서울농부포털<지도 다시 그리기>는 확정된 도착지의 기술이 아니라, 맴돎과 전진, 소거와 덧쓰기 사이를 오가며 좌표를 갱신하는 실천에 관한 이야기입니다. 백지로부터 다시, 그리고 또다시. 길을 잃는 법을 아는 자만이 지도를 그릴 수 있다는 역설을, 길치는 고요하고도 단호하게 증명합니다.

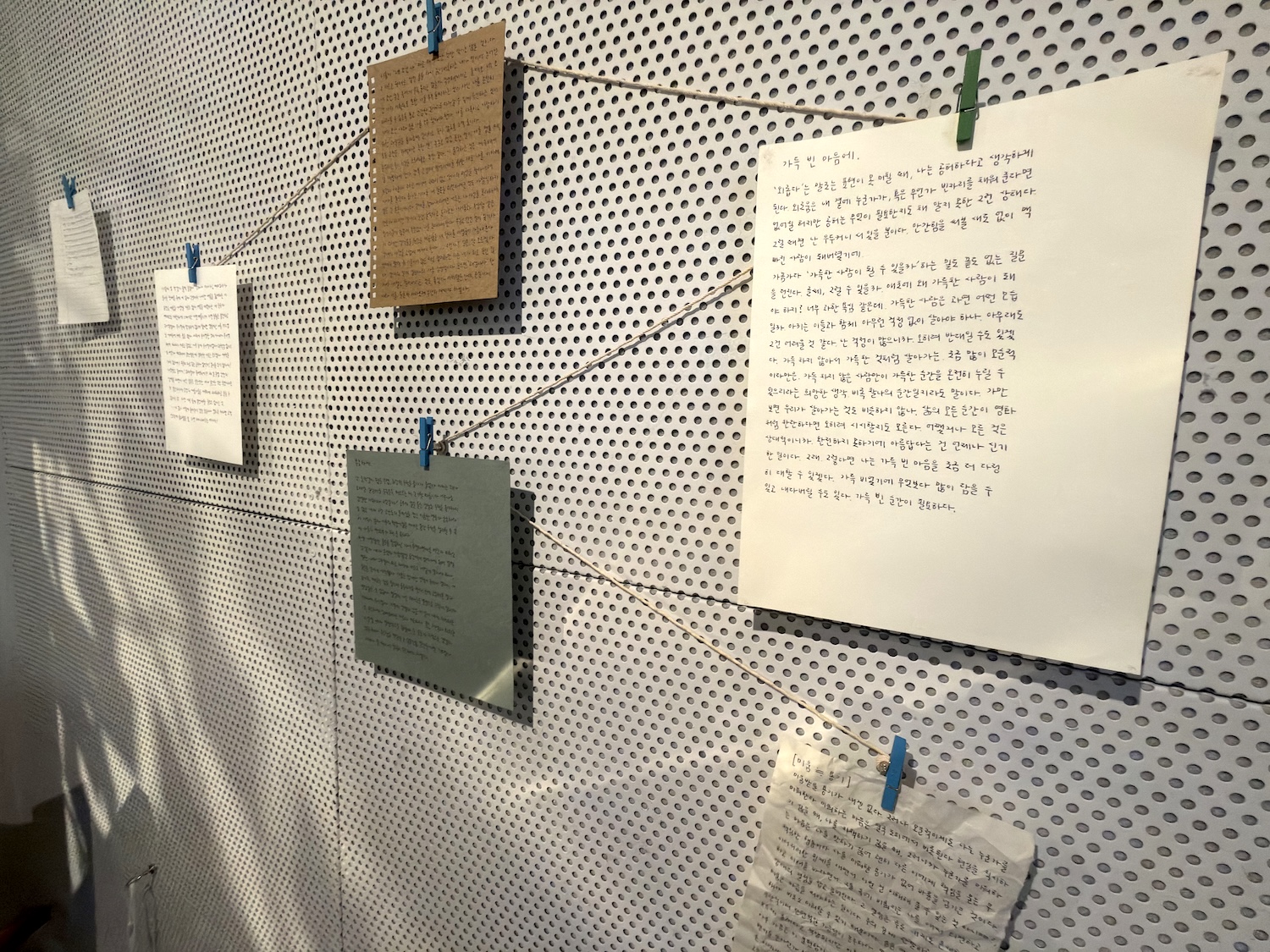

오선주, <바람 걸이>©서울농부포털오선주, <덜 큰 비밀 - 덜컥 들킨>, <바람 걸이>, <원한대로 돌았다>, <'서낭' 시리즈>

오선주, <바람 걸이>©서울농부포털오선주, <덜 큰 비밀 - 덜컥 들킨>, <바람 걸이>, <원한대로 돌았다>, <'서낭' 시리즈><덜 큰 비밀 - 덜컥 들킨>

사람 아닌 내가,

젊은 여자로 분해 흘러들어 온 이 산골.

결혼 하지 않고 -

아이 낳지 않고 -

주저 앉지 않고 -

정체를 들키지 않고.

무사히 살아갈 수 있을까?

오선주, <원한대로 돌았다>©서울농부포털

오선주, <원한대로 돌았다>©서울농부포털<원한대로 돌았다>

여기 : 거대한 바위틈에 돌을 던져서 넣기에 성공하면 아들을

출산한다던 아들바위가 있다.

지금 : 이 마을에서 살아남은, 살고 싶은, 살아보려 노력하는

여자들의 바람이 오늘날 다시 그 앞에 선다. 마을에서 오롯한 나

하나로 살아가는 일을 생각할 때, 나는 무엇을 바라는가?

고릿적 우리 또래의 단 한 가지 바람이었다는 아들 생산과는 다른

'무수한 소원'들을 무시로 던져낸다. 욕망한다. 열망한다.

오선주, <서낭 시리즈>©서울농부포털

오선주, <서낭 시리즈>©서울농부포털<서낭 시리즈>

섬과 산을 거닐다 보면 꼭 누군가의 소원들이 포개져 있다.

그 위에 내가 하나 더 얹는 돌 하나, 천 한 자락이

다 서낭에게 비는 일이다.

작은 행동에 큰 보답을 바라는 일.

주는 것 없지만 보시를 기대하는 마음.

이것들이 다 어디로, 누구에게 향해있는지를 낯설게 바라본다.

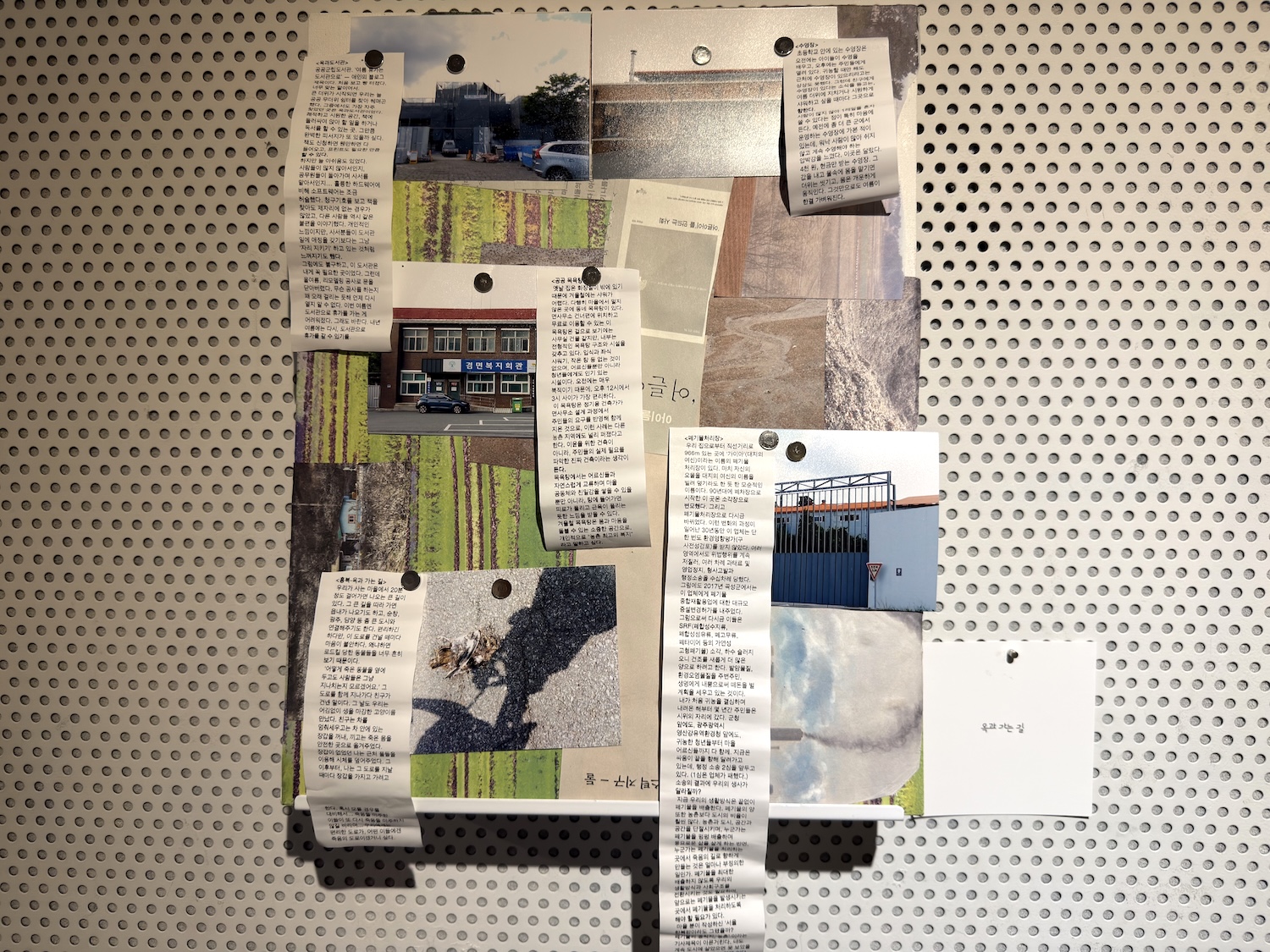

연어, <농촌, 그리고 삶>©서울농부포털연어, <농촌, 그리고 삶>

연어, <농촌, 그리고 삶>©서울농부포털연어, <농촌, 그리고 삶><농촌, 그리고 삶>은 과거의 정서와 현재의 현실, 그리고 앞으로의 가능성이 교차하는 농촌의 복합적인 얼굴을 정면으로 보여줍니다. 연어는 농촌이 가지고 있는 고향의 기억, 자연의 리듬, 공동체의 온기를 환기하면서도, 이어 오늘의 농촌이 도시 인프라의 현장임을 밝힙니다. 토석 채취장, 송전탑, 양수발전소, 폐기물 처리장 등으로 삶의 결이 흔들리고 있음을 짚습니다. 그럼에도 농촌에는 계절의 흐름과 돌봄의 관계망이 살아 있으며, 풍요와 혼란이 공존한다고 말합니다. 연어는 농촌을 도시의 배후가 아닌 '사람들이 살아가는 터전'으로 재정의하며, 함께 그려갈 미래를 제안합니다.

연어, <농촌, 그리고 삶>©서울농부포털

연어, <농촌, 그리고 삶>©서울농부포털연어의 시선은 비판과 애정 사이를 오가며, 농촌을 추억의 도상도, 희생의 배경도 아닌 '현재진행형의 삶터'로 재배치합니다. 연어는 관객에게 묻습니다. 우리가 기억해 온 농촌과 지금 살아지는 농촌, 그리고 앞으로 살아갈 농촌 사이에 어떤 다리를 놓을 것인가. <농촌, 그리고 삶>은 그 질문을 함께 시작하자고 조용히, 그러나 단단히 권합니다.

"농촌, 시좌의 교차 기획전시 <응應>"©서울농부포털

"농촌, 시좌의 교차 기획전시 <응應>"©서울농부포털김성민 기자